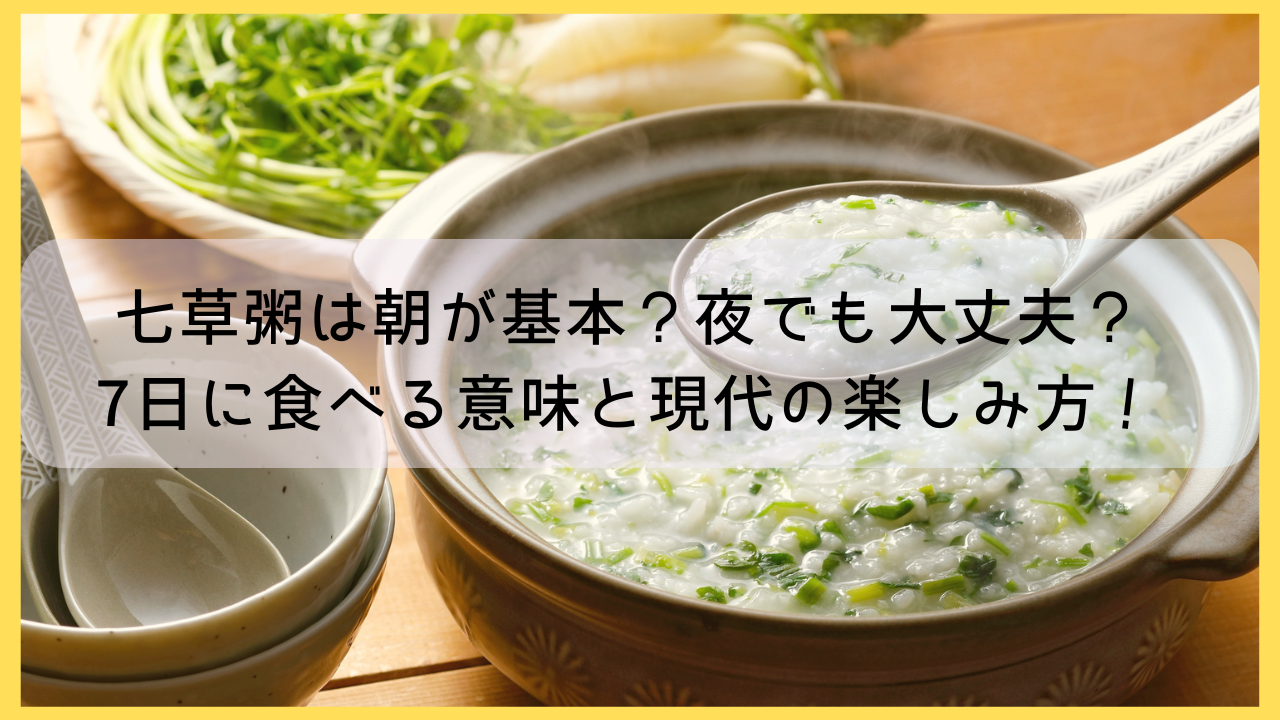

毎年1月7日に食べる「七草粥」。

古くから伝わる行事食ですが、「食べるなら朝?それとも夜でも大丈夫?」と迷う人も多いのではないでしょうか。

七草粥は本来、1月7日の朝にいただくのが習わしとされています。

しかし、現代では生活スタイルに合わせて昼や夜に食べる家庭も増えています。

大切なのは「1月7日に食べること」そのものであり、時間帯に厳しい決まりはありません。

この記事では、七草粥を朝に食べる意味、夜に食べる場合の考え方、そして取り入れやすい工夫や地域の違いまでをわかりやすく解説します。

伝統と現代の暮らしを両立させながら、自分に合ったスタイルで七草粥を楽しんでみませんか。

七草粥とは?その意味と食べる日を確認

まずは七草粥がどんな食べ物なのかを知ることから始めましょう。

七草粥は、日本の年始に食べられる行事食のひとつで、古くから親しまれてきました。

1月7日の「人日の節句(じんじつのせっく)」に食べるのが基本とされています。

この日付に食べること自体が大切な意味を持っているのです。

七草粥の由来と「人日の節句」

「人日の節句」は、中国から伝わった風習と、日本古来の年中行事が合わさってできた節目です。

この日は「人を大切にする日」とされ、縁起の良い食事として七草粥が取り入れられました。

昔は1月6日の夜に七草を刻む「七草囃子」という行事を行い、翌朝に粥をいただくのが習わしでした。

つまり七草粥は、ただの料理ではなく、年の初めを彩る伝統の一部なんですね。

春の七草に込められた願い

七草粥に使われるのは「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ」の7種類です。

これらは古くから親しまれてきた植物で、それぞれに縁起の良い意味が込められています。

例えば、セリには「競り勝つ」、スズシロには「清らかさ」など、名前にちなんだ願いが重ねられています。

七草の種類を覚えておくと、由来を語れるちょっとした話題にもなります。

| 七草 | 名前に込められた意味 |

|---|---|

| セリ | 競り勝つ |

| ナズナ | 汚れをなでて払う |

| ゴギョウ | 仏さまの姿 |

| ハコベラ | 繁栄が広がる |

| ホトケノザ | 仏さまの座 |

| スズナ | 神さまを呼ぶ鈴 |

| スズシロ | 清らかで白い |

七草粥は、縁起物を口にして新年を気持ちよくスタートさせるための行事食だといえるでしょう。

七草粥は1月7日の朝に食べるのが基本

七草粥と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「1月7日の朝に食べる」という習慣です。

これは古くから伝わる風習で、朝の時間にいただくことに意味があるとされてきました。

新しい年のスタートに合わせて朝に食べることで、一年を気持ちよく始められると考えられています。

伝統的に朝が選ばれた理由

昔の人々は「新しいことは朝に始めると縁起が良い」と考えていました。

そのため、1月7日の朝に七草粥を食べることで、その年の暮らしが良い方向に進むと信じられていたのです。

また、前日の夜に七草を刻む「七草囃子」の行事を経て、翌朝に粥を食べるのが自然な流れでした。

つまり朝に食べることは、行事全体のリズムに沿った習わしだったということです。

朝に食べることのメリット

朝に七草粥を食べることには、気持ちを切り替えるという役割もあります。

お正月の特別な日々から、普段の生活に戻るタイミングで食べることで、心を落ち着けるきっかけになるのです。

「お正月モードから切り替える合図」としての七草粥と考えるとわかりやすいですね。

| 朝に食べる理由 | 意味合い |

|---|---|

| 新しいことを朝に始める習わし | 縁起を担ぐ |

| 七草囃子とのつながり | 前日の準備からの流れ |

| 年始の切り替え | 日常へのスタート |

七草粥を朝に食べると、昔からの風習と気持ちの切り替えを両立できるといえるでしょう。

夜に七草粥を食べても大丈夫?最新の考え方

現代の生活では、朝に七草粥を用意するのが難しいという人も少なくありません。

では夜に食べるのはどうなのか、気になるところですよね。

結論から言うと、夜に食べても問題はありません。

「夜は避けるべき」という迷信の正体

一部では「夜に食べるのは縁起が悪い」という説が語られることがあります。

しかし、これは根拠のあるものではなく、伝統的な行事としても「夜を避けるべき」と明記された記録は見当たりません。

つまり夜に食べても意味が薄れることはないと考えて良いでしょう。

夜に食べる七草粥のメリットと注意点

夜に食べると、朝よりも落ち着いて準備できるという利点があります。

家族が集まる夕食の時間に七草粥を出せば、みんなで楽しめる団らんのひとときにもなります。

また、夕食に取り入れる場合は、七草粥に合う副菜や汁物を添えることで、より満足感が得られます。

夜の食卓に取り入れても、十分に行事の雰囲気を味わえるということですね。

| 時間帯 | 七草粥の良さ |

|---|---|

| 朝 | 伝統的な風習に沿える |

| 夜 | 家族でゆったり味わえる |

夜に七草粥を食べても「行事に参加する」という意味はしっかり残るので、安心して楽しめます。

七草粥を食べる時間に決まりはある?

七草粥というと「1月7日の朝」というイメージが強いですが、実際には食べる時間に厳密な決まりはありません。

大切なのは日付そのもの、つまり1月7日に食べることです。

そのため、朝に限らず昼や夜に食べても問題はないとされています。

1月7日なら朝昼夜いつでもOK

七草粥は「人日の節句」に食べる行事食であるため、この日付に食べることが一番のポイントです。

朝が難しければ昼に食べても良いですし、夜に食べる家庭も増えています。

無理に時間を合わせる必要はなく、自分や家族に合ったタイミングで楽しめば良いのです。

6日や8日に食べても良いのか?地域ごとの違い

地域によっては、1月6日の夜に七草を刻み、その流れで粥を食べる風習が残っているところもあります。

また、旧暦を重んじる地域では、1月15日や2月7日に七草粥を食べる場合もありました。

このように、食べる日や時間には地方差があり、家庭ごとの習慣に従って大丈夫です。

「七草粥=1月7日」という基本を押さえておけば柔軟に楽しめると考えましょう。

| 日付 | 食べられる例 |

|---|---|

| 1月7日 | 最も一般的。朝・昼・夜いずれも可 |

| 1月6日 | 前夜に刻んでそのまま食べる地域もある |

| 1月15日や2月7日 | 旧暦の名残として食べる地域もある |

時間に縛られず「1月7日に七草粥を楽しむ」ことが最も大事だと覚えておきましょう。

七草粥の作り方と便利なアレンジ

七草粥はとてもシンプルな料理なので、誰でも気軽に作ることができます。

基本の作り方を押さえておけば、時間がないときや手軽に作りたいときにアレンジもしやすくなります。

伝統を感じつつ、生活に合わせた工夫ができるのが七草粥の魅力です。

基本の七草粥レシピ

一般的な作り方は、お粥を炊いて七草を加えるシンプルな方法です。

手順は次の通りです。

- ご飯を鍋に入れ、たっぷりの水を加えて煮る。

- とろりとしてきたら、刻んだ七草を加える。

- 軽く煮て、塩で味を調えれば完成。

お粥の柔らかさは水の量で調整できるので、自分や家族の好みに合わせると良いでしょう。

シンプルだからこそ七草の風味をしっかり楽しめるのが特徴です。

忙しい人向けのフリーズドライ・レトルト活用法

現代では、七草セットを買わなくても簡単に七草粥を作れる便利なアイテムがあります。

スーパーなどで売られているフリーズドライの七草を使えば、下処理なしで手軽に調理可能です。

また、レトルトのお粥に七草を加える方法もおすすめです。

「忙しいけど七草粥を食べたい」という人には時短アイテムが強い味方になります。

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 基本レシピ | 七草の香りをしっかり味わえる |

| フリーズドライ | 手間いらず、短時間で完成 |

| レトルト粥+七草 | 準備いらずでさらに簡単 |

ライフスタイルに合わせた調理法を選べば、無理なく七草粥を楽しめるでしょう。

夜に七草粥を食べるなら?おすすめのおかずと組み合わせ

夜に七草粥をいただく場合、そのままでは少し物足りないと感じる人もいるかもしれません。

そこで、副菜や汁物を添えることでバランスを整え、満足感のある食事にできます。

七草粥はアレンジ次第で夜ごはんにもぴったりの献立になるのです。

消化に優しい和食の副菜

七草粥に合わせる副菜は、和食のさっぱりとしたおかずがよく合います。

煮物や漬物、酢の物などを添えると、食卓に彩りも加わります。

あっさりとした副菜を取り入れると、七草粥の素朴な味わいが引き立つでしょう。

- 厚焼き卵や出汁巻き卵

- ひじきや根菜の煮物

- 浅漬けやぬか漬け

- ほうれん草や小松菜のお浸し

- きんぴらごぼう

夜ごはんにぴったりのボリュームアップ術

夕食で七草粥を食べる場合は、少しボリュームを加える工夫をすると満足感が高まります。

魚や豆腐料理を組み合わせれば、和の献立としてまとまりやすいです。

七草粥をメインにしつつ、他のおかずで食卓を充実させるのがポイントです。

- 焼き魚や煮魚

- 茶碗蒸し

- 豆腐のあんかけ

- 味噌汁や澄まし汁

| 献立の組み合わせ | 特徴 |

|---|---|

| 七草粥+卵料理 | 彩りが増してやさしい味わい |

| 七草粥+煮魚 | 夜ごはんにちょうど良いボリューム |

| 七草粥+漬物やお浸し | あっさり食べられて飽きない |

副菜を上手に取り入れることで、夜に食べる七草粥も充実した食事になるでしょう。

各地に伝わる七草の行事食

七草粥といえば「春の七草」を入れたお粥が定番ですが、地域によっては少し違った食べ方が伝わっています。

土地ごとの風習を知ると、七草粥が日本各地で親しまれてきたことがよく分かります。

同じ七草でも地域ごとにアレンジがあり、それぞれに魅力があるのです。

山形の納豆汁・青森のけの汁

山形県では、お粥ではなく「納豆汁」を七草に見立てて食べる風習があります。

味噌仕立ての汁に豆腐や山菜が入り、納豆をすり潰して加えるのが特徴です。

一方、青森や岩手では「けの汁」と呼ばれる料理があり、こちらは根菜や油揚げなどを細かく刻んで煮込む汁物です。

どちらも七草に代わる「7種類の具材」を入れる点が共通しています。

福岡の七草汁と地域色豊かなバリエーション

福岡では「七草汁」と呼ばれる料理が親しまれています。

春の七草を使う点は同じですが、ブリやクジラ肉などを加えることもあり、土地ならではの特徴があります。

また、地域によっては粥ではなく雑煮に七草を加えることもあります。

七草粥という形にこだわらず、地域色豊かに受け継がれてきたのが面白いところですね。

| 地域 | 料理 | 特徴 |

|---|---|---|

| 山形県 | 納豆汁 | 納豆をすり潰して加える味噌仕立ての汁 |

| 青森・岩手 | けの汁 | 根菜や油揚げを細かく刻んで煮込む精進料理 |

| 福岡県 | 七草汁 | 七草に加え魚介を取り入れることもある |

七草粥は全国共通の行事食でありながら、地域ごとのアレンジが光る伝統料理だといえるでしょう。

まとめ:七草粥は「1月7日に食べること」が大切

ここまで七草粥の由来や食べる時間について見てきました。

結論として大切なのは1月7日に食べること自体です。

朝に食べるのが昔ながらの習わしですが、現代では昼や夜でも問題なく取り入れられます。

朝でも夜でも、自分のライフスタイルに合わせればOK

「必ず朝に食べなければならない」という決まりはありません。

家族が集まりやすい夜に食べたり、都合の良い時間に食べたりしても十分意味があります。

無理に伝統を守ろうとするより、自分の生活に合った形で続けることが大事です。

七草粥を通じて一年の気持ちを整えよう

七草粥は「胃を休めるための料理」というよりも、新しい年を迎える心の区切りとしての役割があります。

縁起物を食べることで気分を新たにし、年の始まりを実感できる行事食です。

七草粥は一年の始まりを整えるきっかけになる食事だといえるでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 食べる日 | 基本は1月7日 |

| 食べる時間 | 朝が一般的だが昼・夜でも可 |

| 大切なこと | 自分の生活に合わせて無理なく続ける |

七草粥は、ただの料理ではなく一年のスタートを象徴する食事です。

朝でも夜でも、気持ちを込めて食べることに意味があります。

自分なりのスタイルで七草粥を楽しみながら、新しい年を心地よく迎えましょう。

コメント