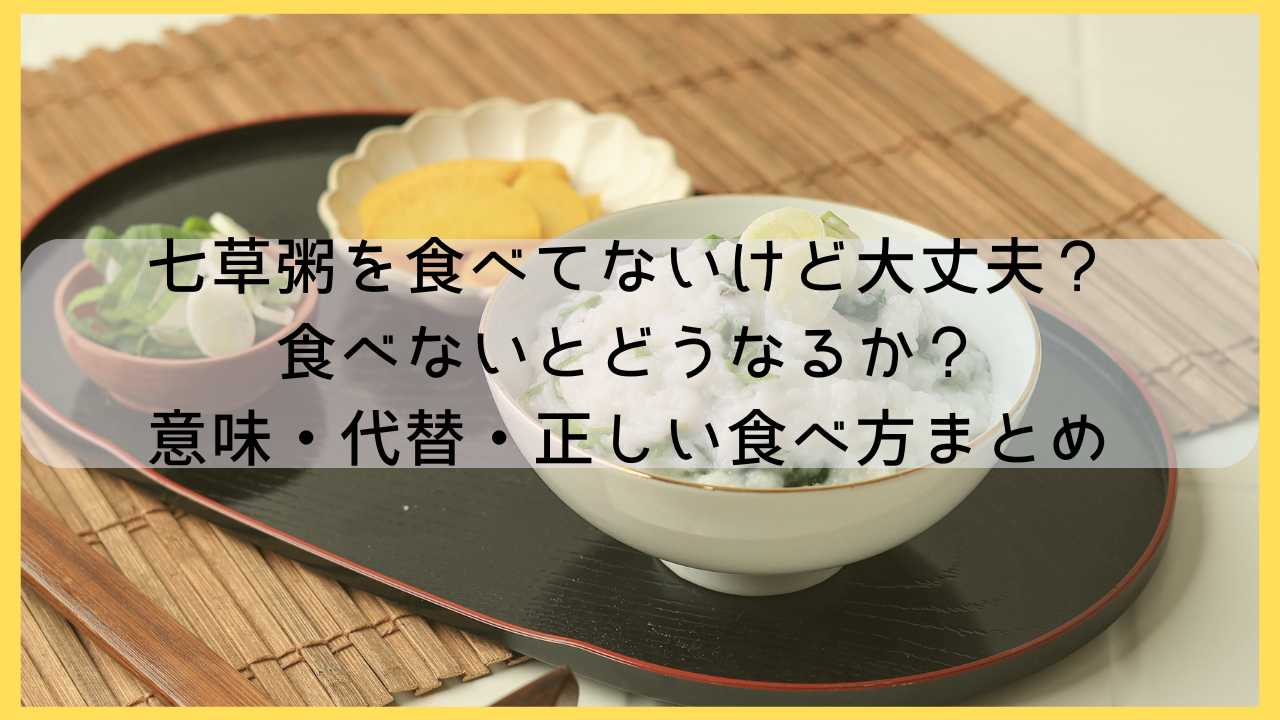

毎年1月7日に食べる「七草粥」。

けれども忙しさや準備の都合で「食べてないけど大丈夫?」と不安になる人も少なくありません。

実際、七草粥を食べなかったからといって困ったことが起こるわけではありません。

七草粥はあくまで「無病息災を願う習慣」であり、食べなくても問題はないのです。

一方で、七草粥には年始の区切りとして体や気持ちを整える役割があります。

そのため「食べられなかった」という場合でも、冬野菜を使った料理や市販の七草商品で代わりに楽しむ方法もおすすめです。

大切なのは「必ず七草粥を食べること」ではなく「一年の始まりをどう過ごすか」という意識。

この記事では、七草粥の意味や歴史、食べなかった場合の考え方、そして代替のアイデアまでわかりやすく解説します。

不安を解消しながら、自分らしい新年のスタートを切るヒントにしてください。

七草粥を食べなかったけど大丈夫?結論から解説

「七草粥を食べなかったけど大丈夫かな?」と不安になる方も多いですよね。

まず結論から言うと、七草粥を食べなかったからといって困ることはありません。

これは地域や家庭の習慣による部分が大きく、食べない人もたくさんいます。

食べなくても体に悪影響はない

七草粥は健康祈願の一環として広まった行事食であり、食べなかったからといって問題が起こるわけではありません。

たとえば東北や北海道などでは、そもそも七草粥を食べる習慣が根付いていませんでした。

つまり「食べなかったらどうなるの?」という疑問には「特に何も起こらない」が答えになります。

「無病息災」の願いは習慣であり強制ではない

七草粥に込められているのは「一年を元気に過ごせますように」という願いです。

これはあくまで気持ちの問題であり、必ず食べなければいけないというルールではありません。

無理をしてまで食べる必要はないので、自分に合った形で取り入れれば十分です。

むしろ大切なのは体を休める意識

七草粥のもう一つの役割は、年始の食生活で疲れた胃をいたわることにあります。

そのため七草粥を食べなかった場合でも、消化にやさしい料理や軽めの食事を意識することで同じように整えることができます。

大切なのは「何を食べなかったか」よりも「どう過ごすか」という意識です。

| ケース | ポイント |

|---|---|

| 七草粥を食べた | 伝統を楽しみながら気持ちも整えられる |

| 七草粥を食べなかった | 軽めの食事で体を労わる意識を持てばOK |

七草粥とは?知っておきたい意味と歴史

七草粥は、ただの「おかゆ」ではなく、日本の行事食として長い歴史を持っています。

ここでは、その由来や七草それぞれの意味、そして文化的な背景について見ていきましょう。

人日の節句と七草粥の起源

1月7日は「人日(じんじつ)の節句」と呼ばれ、古代中国から伝わった風習がもとになっています。

当時は「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」と呼ばれる7種類の野菜を煮込んだ料理を食べて、新しい年の運を祈りました。

これが日本に伝わり、平安時代には「若菜摘み」と結びつき、江戸時代には公式な行事として定着しました。

つまり七草粥は、長い年月を経て日本独自に発展した伝統食なのです。

春の七草それぞれの役割と効能

七草粥に使われるのは「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」です。

これらはすべて身近な野草や野菜で、それぞれに縁起の良い意味が込められています。

たとえば「すずな(かぶ)」は神を呼ぶ鈴を連想させ、「すずしろ(大根)」は清らかさを象徴するといわれています。

七草は単なる食材ではなく「言葉遊びの縁起もの」として楽しまれてきました。

| 七草 | 意味やイメージ |

|---|---|

| せり | 競り勝つ |

| なずな | 撫でて汚れを除く |

| ごぎょう | 仏さまの体を表す |

| はこべら | 繁栄を願う |

| ほとけのざ | 安定や落ち着き |

| すずな | 神を呼ぶ鈴 |

| すずしろ | 清らかさ |

江戸時代から続く「健康祈願」の文化背景

江戸時代には1月7日に七草粥を食べることが庶民の間に広まりました。

それは単なる食習慣ではなく、年始の区切りとして心身をリセットする意味が込められていたのです。

七草粥は「食べ物」以上に「年の始まりを整える行事」として今も続いているのです。

七草粥を食べない地域や人もいる

七草粥は全国的に知られている行事食ですが、実はすべての地域や家庭で食べられているわけではありません。

ここでは「食べない」ケースに注目して、その背景を紹介します。

東北や北海道で根付かなかった理由

雪が深い地域では、1月上旬に新鮮な野草を集めることが難しかったため、七草粥の習慣が広まりにくい環境でした。

そのため、これらの地域では別の行事食が主流となり、七草粥を食べる文化はあまり根付かなかったのです。

つまり「食べない=特別なこと」ではなく、地域性の一つと言えます。

「けの汁」や「納豆汁」などの郷土料理

七草粥を食べる代わりに、各地には独自の郷土料理があります。

たとえば青森の「けの汁」や、山形の「納豆汁」などは、寒い時期に体を温める料理として定着してきました。

それぞれの地域に合った食文化が育まれてきたのです。

| 地域 | 代表的な料理 |

|---|---|

| 青森 | けの汁(野菜を細かく刻んで煮込む汁物) |

| 山形 | 納豆汁(納豆と野菜を合わせた郷土料理) |

| 関西 | 小豆粥(1月15日に食べられることが多い) |

現代では食べない家庭も増えている

スーパーで七草セットが売られるようになった一方で、実際には買わない家庭も少なくありません。

「子どもが食べない」「準備が手間」「そもそも味が好きではない」といった理由が多く挙げられます。

七草粥は「必ず食べなければならないもの」ではなく「選んで取り入れる行事食」として位置づけられているのです。

七草粥を食べると得られる効果

七草粥は、古くから「一年の始まりを整える料理」として親しまれてきました。

ここでは、七草粥を食べることで得られる主なメリットを紹介します。

胃腸を休めるリセット効果

お正月の食事はごちそうが続くことが多く、知らず知らずのうちに体が重たくなることもあります。

そんなタイミングで食べる七草粥は、あっさりとしていて消化が良く、体をやさしく整える役割を果たしてくれます。

「少し軽めのごはんで切り替える」ことに意味があるのです。

七草の栄養を取り入れられる

春の七草には、緑の野菜ならではの成分が含まれています。

せりやなずななどは香りも良く、季節の変わり目に取り入れるにはぴったりの素材です。

七草は「野菜を手軽にとる工夫」として考えると分かりやすいでしょう。

| 七草 | ポイント |

|---|---|

| せり | 香りがよく食欲をそそる |

| なずな | 野菜として昔から親しまれてきた |

| ごぎょう | 和薬としても登場する草 |

| はこべら | 歯磨き粉に使われた歴史がある |

| ほとけのざ | 名前から安らぎを連想 |

| すずな | かぶとして食卓でも馴染み深い |

| すずしろ | 大根として幅広く利用される |

正月モードを切り替えるきっかけになる

七草粥を食べることで「お正月気分をリセットして日常に戻る」という心理的な効果もあります。

食事を通じて気持ちを切り替えることで、新しい一年をすっきりと始められるのです。

七草粥は「体を整える」だけでなく「気持ちを切り替える」行事食と言えます。

七草粥を食べられないときの代替アイデア

七草粥を食べたいけれど「手に入らなかった」「味が苦手」ということもありますよね。

そんなときは、無理せず代わりになる料理を取り入れてみましょう。

冬野菜を使った簡単な代わり料理

小松菜やほうれん草、かぼちゃなど身近な冬野菜を使った料理でも十分です。

やさしい味付けの煮物やスープなら、七草粥と同じように体を整えるきっかけになります。

「七草じゃないとダメ」ではなく「体を思いやる料理」であればOKと考えると気が楽になります。

市販の七草セットやフリーズドライ商品

スーパーには手軽に調理できる七草セットやフリーズドライの七草粥があります。

忙しいときでも簡単に取り入れられるので、昔ながらの行事を楽しむ入り口としておすすめです。

完璧を目指すより「続けられる形」で取り入れることが大切です。

| 代替アイデア | ポイント |

|---|---|

| 冬野菜スープ | 胃にやさしく温まる |

| 小豆粥 | 関西地方で伝統的に食べられる |

| フリーズドライ七草粥 | お湯を注ぐだけで簡単 |

七草を使ったスープ・うどんなどのアレンジ

七草をそのまま粥に入れるのではなく、スープやうどんに加えるアレンジも人気です。

食べやすくなるだけでなく、家族で楽しめる工夫として取り入れやすい方法です。

七草粥の「形」にこだわらず「意味」を自分流に楽しむことが大切なのです。

七草粥を食べるおすすめのタイミングと食べ方

七草粥は「いつ食べるのが正しいのか?」と迷う方も多いですよね。

実は伝統的な食べ方と、現代のライフスタイルに合わせた食べ方があります。

伝統的には「1月7日の朝」が基本

七草粥は本来、1月7日の朝に食べるのが習わしです。

新しい年の始まりを区切り、体をあたためながらその日を健やかに過ごすという意味が込められています。

「朝に食べることで一日をすっきり始める」これが伝統的な考え方です。

夜や翌日に食べても問題ない理由

忙しい現代では、朝にゆっくり準備するのが難しいこともあります。

その場合は夜や翌日に食べても大丈夫です。

大切なのは「食べるタイミング」より「気持ちを整えること」なので、自分の生活に合わせて取り入れましょう。

バランスを意識した副菜の組み合わせ

七草粥はあっさりしているため、他のおかずを添えると満足感が増します。

焼き魚や卵料理、ヨーグルトなどを合わせれば、一汁一菜の形で栄養バランスも整います。

「シンプルなおかゆ+少しのおかず」が七草粥を楽しむコツです。

| タイミング | 特徴 | おすすめの副菜 |

|---|---|---|

| 朝 | 伝統的で一日を整える | 焼き魚、漬物 |

| 夜 | 仕事や学校のあとに取り入れやすい | 卵焼き、和え物 |

| 翌日 | マイペースに楽しめる | ヨーグルト、果物 |

まとめ:七草粥を食べなくても大丈夫。でも心身のケアは忘れずに

ここまで七草粥の意味や由来、そして食べなかった場合について解説してきました。

最後にポイントを整理しておきましょう。

- 七草粥を食べなくても特別な問題は起こらない

- 地域によってはそもそも七草粥を食べない文化もある

- 七草粥は「体を整え、気持ちを切り替える」ための行事食

- 食べられない場合は冬野菜料理などで代わりに取り入れればOK

大事なのは「七草粥を食べたかどうか」ではなく「年の始まりをどう過ごすか」です。

無理に従うのではなく、自分のライフスタイルに合わせた形で行事を楽しめば十分です。

七草粥は「縛られるもの」ではなく「柔軟に楽しめる習慣」として考えると気持ちが軽くなります。

伝統を大切にしながらも、自分に合った方法で取り入れることが、新しい一年を心地よく始めるコツなのです。

| 選択肢 | ポイント |

|---|---|

| 七草粥を食べる | 伝統を楽しみつつ体も整えられる |

| 七草粥を食べない | 代替料理や自分流の工夫で十分対応可能 |

コメント