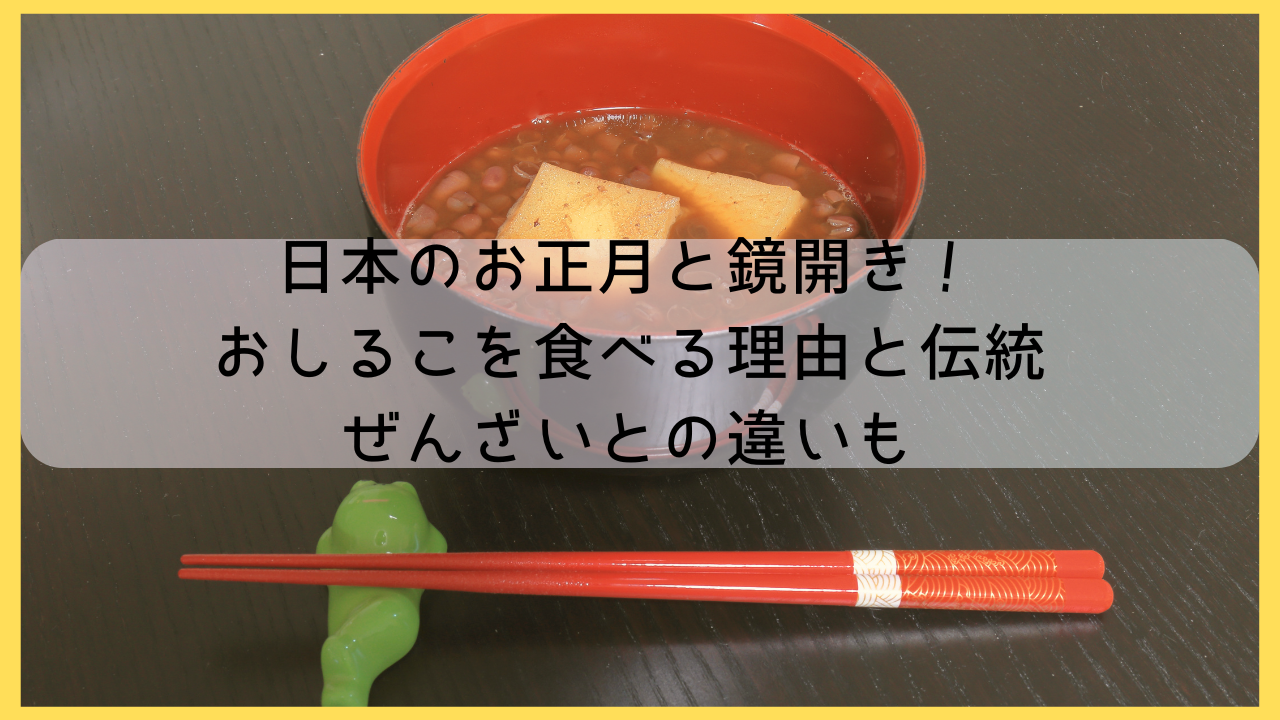

日本のお正月を彩る行事のひとつ「鏡開き」。

この日に食べられるおしるこは、単なる甘味ではなく、古くから伝わる深い意味と歴史を持っています。

小豆の赤色に込められた願い、鏡餅に宿る象徴的な意味、そして家族で分け合うことの大切さ。

おしるこは、冬の寒さを和らげるだけでなく、新しい一年の始まりを特別な時間にしてくれる存在です。

さらに、よく混同される「ぜんざい」との違いを知ることで、地域ごとの文化の多様さや、日本ならではの食の魅力に気づけるでしょう。

本記事では、鏡開きとおしるこの関わり、その由来や意味、そしてぜんざいとの違いをわかりやすく解説します。

また、家庭で楽しめる伝統的な作り方やアレンジレシピも紹介しますので、記事を読み終えたあとには、自分らしいおしるこを楽しめるはずです。

日本のお正月と鏡開きにおしるこを食べる意味とは

日本のお正月に欠かせない行事のひとつに「鏡開き」があります。

この日に食べられるおしるこには、単なる甘味を超えた意味が込められています。

ここでは、その背景にある考え方を見ていきましょう。

鏡餅と年神様の関係

お正月に飾られる鏡餅は、年神様へのお供え物として扱われてきました。

丸い形は昔の鏡を象徴し、家庭の円満や調和を表すとも言われます。

鏡開きの日にその餅を分け合うことで、家族が新しい一年を迎える準備を整えるのです。

| 要素 | 意味 |

|---|---|

| 鏡餅の丸い形 | 円満・調和 |

| 飾る期間 | 年神様を迎えるため |

| 鏡開き | 家族で分け合う行事 |

小豆の赤色に込められた魔除けの力

おしるこに使われる小豆は、昔から特別な意味を持つ食材でした。

赤色はめでたさを象徴し、お正月を彩る料理として親しまれてきました。

小豆のおしるこを囲むこと自体が、新しい年を迎える大切な習わしと考えられていたのです。

おしるこが家族の団らんを象徴する理由

甘く温かいおしるこを囲む時間は、自然と会話が弾み、笑顔が生まれます。

お正月の静かなひとときにぴったりで、子どもから大人まで一緒に楽しめるのが魅力です。

鏡開きにおしるこを食べることは、家族が集まるきっかけそのものといえるでしょう。

鏡開きの歴史と文化的背景

鏡開きは、長い歴史を持つ日本の伝統行事です。

時代ごとに少しずつ形を変えながら、現代まで続いてきました。

ここでは、その歴史的な背景をたどってみましょう。

平安時代から続く鏡餅の儀式

鏡餅の由来をたどると、平安時代にまでさかのぼります。

当時の人々は、丸い餅を神聖なものと考え、正月に飾っていました。

その姿は、まるで家に神様を迎え入れる小さな祭壇のような役割を果たしていたのです。

| 時代 | 特徴 |

|---|---|

| 平安時代 | 神聖な供え物として鏡餅を飾る |

| 江戸時代 | 武家社会で「鏡開き」が広まる |

| 現代 | 家庭行事として定着 |

武家社会に広まった「鏡開き」という言葉

「鏡開き」という言葉が定着したのは江戸時代といわれています。

武家社会では、武具の手入れや節目の行事と結びつけられ、餅を割る行為が特別な意味を持つようになりました。

刃物を使わず、手や木槌で割る方法が武士の作法と調和して広まったと考えられています。

現代に受け継がれる鏡開きの位置づけ

現在の鏡開きは、家庭で気軽に行える年中行事として親しまれています。

飾った鏡餅を片付けると同時に、家族で分け合って食べる習慣は今も残っています。

形を変えながらも、人々を結びつける大切な役割を担い続けているのが鏡開きの魅力です。

おしることぜんざいの違いを整理しよう

おしることぜんざいは、どちらも小豆を使った和の甘味です。

しかし、地域や作り方によって呼び方や味わいに違いがあります。

ここでは、その代表的な違いを整理してみましょう。

関東と関西で異なる定義

関東と関西では「おしるこ」と「ぜんざい」の意味が異なります。

関東では、汁気のあるものを「おしるこ」、粒が残るものを「ぜんざい」と呼ぶ傾向があります。

一方で関西では、こしあんを使ったさらりとしたものを「おしるこ」、つぶあんを使った濃厚なものを「ぜんざい」と区別します。

| 地域 | おしるこ | ぜんざい |

|---|---|---|

| 関東 | 汁気が多く、こしあんや粒あんを煮たもの | 汁気が少なく、あんを餅にかけたもの |

| 関西 | こしあんで作られたさらりとした甘味 | つぶあんを使った濃厚で粒感のある甘味 |

汁気・食感・調理法で見る両者の差

おしるこは汁気が多く、飲み物のように楽しめるのが特徴です。

ぜんざいは汁気が少なく、粒感をそのまま味わう仕上がりになります。

同じ小豆でも、調理法によってまったく違う甘味になる点が面白いところです。

地域ごとに異なる呼び方とバリエーション

北海道や九州などでは、また別の呼び方や作り方が残っています。

たとえば、粒あんをお湯で割っただけの簡単なおしるこ風の甘味が親しまれる地域もあります。

地域の食文化を映すおしることぜんざいの違いを知ると、日本の多様さを感じられます。

鏡開きはいつ?正しい餅の扱い方

鏡開きには日程や作法に決まりごとがあります。

地域によって少しずつ違いがあり、餅の扱い方にも工夫が見られます。

ここでは、鏡開きのタイミングと餅の扱い方を整理してみましょう。

一般的な日程と地域差

多くの地域では1月11日が鏡開きの日とされています。

ただし、関西など一部では15日や20日に行うところもあります。

いずれも正月を締めくくる行事として位置づけられています。

| 地域 | 鏡開きの日程 |

|---|---|

| 関東 | 1月11日 |

| 関西 | 1月15日または20日 |

刃物を避ける理由と「開く」の縁起の良さ

鏡開きでは、刃物を使わずに餅を割るのが一般的です。

これは「切る」という表現を避け、より縁起の良い「開く」という言葉を使うためです。

木槌や手で割ること自体が、儀式として大切にされてきたのです。

崩れた鏡餅を無駄にしない食べ方アイデア

固くなったり割れた鏡餅は、そのままでは食べにくいこともあります。

そこで、おしるこに入れたり、焼いて香ばしさを加えるなどの工夫がされてきました。

形が崩れても、美味しくいただける工夫が鏡開きの楽しさといえるでしょう。

伝統的なおしるこの作り方とレシピ

お正月の鏡開きには、家庭で作るおしるこが欠かせません。

本格的に小豆から煮る方法から、手軽に作れるレシピまで幅広く楽しめます。

ここでは代表的な作り方を3つご紹介します。

本格派の小豆から作るレシピ

まずは昔ながらの小豆を煮るレシピです。

時間はかかりますが、豊かな風味を楽しめます。

- 小豆を一晩水に浸す

- たっぷりの水で煮て柔らかくする

- 好みに合わせて砂糖を加えて煮込む

- 仕上げに焼いた餅を入れて完成

じっくり煮込むことで、豆の味わいがしっかりと引き出されます。

| 材料 | 分量 |

|---|---|

| 小豆 | 200g |

| 砂糖 | 150〜200g |

| 水 | 適量 |

| 餅 | 人数分 |

缶詰あんこで作れる簡単レシピ

忙しいときは缶詰のあんこを使うのがおすすめです。

短時間で仕上がり、味も安定しています。

- 鍋に缶詰あんこと水を入れて温める

- 砂糖を好みで加えて調整

- 餅や白玉団子を加えて煮立たせる

手軽さと美味しさを両立できるレシピです。

鏡餅を使ったアレンジレシピ

鏡開きの日に欠かせないのが、飾った鏡餅を使ったおしるこです。

固くなった餅を水に浸してから煮ると柔らかく戻りやすくなります。

また、焼き目をつけて香ばしさを加えると風味がアップします。

飾った餅をおしるこに変えることが、行事の締めくくりになります。

地域別に見るおしるこの特色

おしること一口にいっても、地域によって味わいや作り方が異なります。

ここでは、代表的な地域ごとの特色を紹介します。

同じ料理でも、地域の文化が反映されているのが面白いところです。

関東の粒感を残したおしるこ

関東地方では、小豆の粒感をしっかりと残したスタイルが一般的です。

粒あんの食感を大切にし、さらりとした汁気のある仕上がりになります。

素材そのままの味わいを楽しむシンプルさが特徴です。

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 関東 | 粒感を重視、汁気が多い |

| 関西 | こしあん中心、なめらか |

| その他 | 地域独自のアレンジ |

関西のこしあんを使ったまろやかな味わい

関西では、なめらかなこしあんを使ったおしるこが主流です。

口当たりがやわらかく、まろやかさが際立ちます。

白玉団子を合わせるスタイルも人気で、独自の食文化を形作っています。

北海道・九州など各地のユニークなスタイル

北海道では、小豆を甘く煮た「甘納豆」を使うアレンジが知られています。

九州では、砂糖の種類や餅の焼き方に工夫を加える地域もあります。

それぞれの土地で工夫された味わいは、まさに地域の個性を映す一品です。

まとめ|鏡開きとおしるこが伝える日本の心

ここまで、鏡開きとおしるこの意味や歴史、地域ごとの特色について見てきました。

最後に、この行事が持つ日本らしさを振り返ってみましょう。

家族の絆と無病息災を願う食文化

鏡開きでおしるこを食べることは、単なる食事ではありません。

年の初めに家族で集まり、餅を分け合う時間は特別な意味を持ちます。

おしるこを通じて結ばれる団らんの時間こそが、この風習の本質といえるでしょう。

| ポイント | 意味 |

|---|---|

| 鏡開き | 新年を締めくくる行事 |

| おしるこ | 家族で分かち合う甘味 |

| 小豆の色 | 祝いとめでたさの象徴 |

現代に合った楽しみ方とアレンジのヒント

伝統的な作り方を守るのも素敵ですが、手軽に楽しむ工夫も増えています。

缶詰のあんこを使ったり、地域ごとのアレンジを取り入れるのもおすすめです。

昔からの意味を知ったうえで、自分らしいおしるこを楽しむことが、現代の鏡開きの魅力です。

コメント